迷走する新政権の動きだけ見ていると、きっと多くの方が暗澹(たん)たる気持ちになるのではないか。初の施政方針演説をうけ読売新聞は「いのち連発 鳩山カラー」「労働なき富 それはあんただ」と伝えたが(1月30日付)、同感である。命を脅かしてきた根源にある対米従属と大企業・大資産家の横暴な支配と闘い、一歩でも半歩でも踏み出そうとする気構えがないことが総理の言葉を空しくしている。

2月4日、私は国会質問で、「介護を社会で支える」はずの介護保険に持ち込まれた一割の利用料という「応益負担」が、もっとも介護保障を必要としている高齢者とりわけ低所得者を必要な介護から排除している「まったなし」の苦しみを告発した。

献身的な介護の末「もうお金もない。もう生きられへんのやで」と話しかけた五十代の息子に、八十六歳の母親は「そうか、アカンか。お前と一緒やで」と応じ、心中を図ったが果たせなかった。総理は、そうした介護苦の絶望に涙ぐんでいるように見えたが、その答弁は小泉内閣や安倍内閣と見まがうばかりの保険原理主義と応益負担に拘泥するものだった。

現場の実践は、十分な介護の公的保障がなされれば、老いても誰もが人間らしく生きられることを証明している。ある特養ホームの介護職の青年は、「在宅のときは失禁していた認知症の方が『トイレに行きたい』という意欲を持っていることを大切にして、『まずトイレに座ってみよう』とケアプランを立て実践のなかで必ずトイレで排泄できるようになった。結婚もできない賃金で、正直、転職も考えたが、ご家族からの『ありがとう』という感謝の言葉を支えに頑張っている」と語ってくれた。

「福祉の心」を壊しているのが構造改革である。憲法二五条の「健康で文化的な最低限度の生活」の水準は「財源の有無によって決めるものではない」と宣言した朝日訴訟の一審判決から五十年。「権利としての社会保障を」の旗をいまこそ高く掲げよう。(しんぶん赤旗西日本版2010年2月10日)

- 投稿タグ

- エッセイ

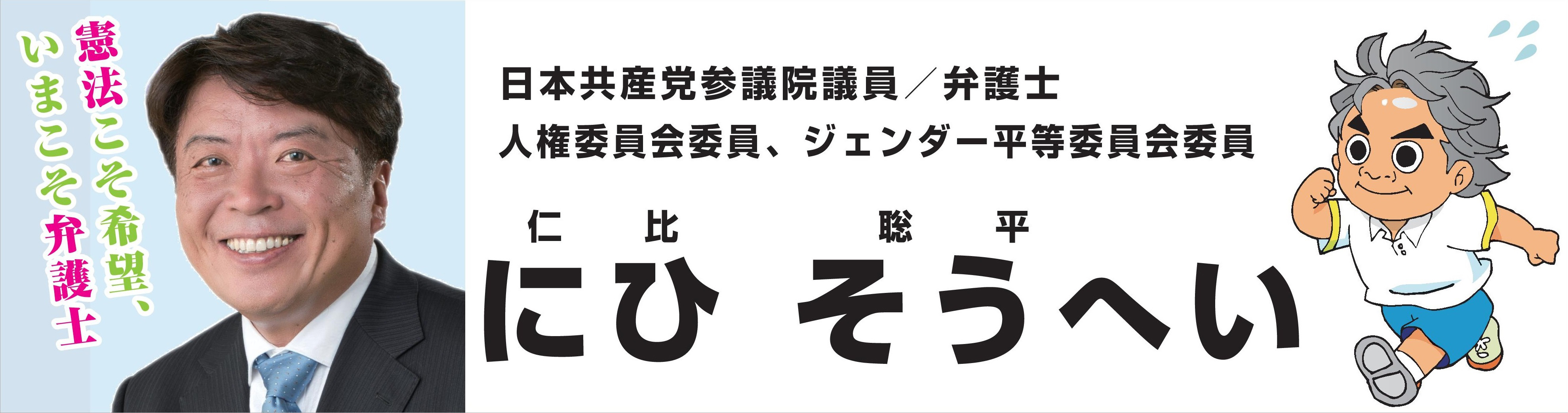

学生時代に朝日茂さんという方を知ることになり、それももうすぐ50年になることを思い出しています。仁比さんの優しい心と驕れる者をも恐れぬ強さ、そしてそこから生じる怒りの涙にいつも惹かれています。今日は旧正月。日本ではカレンダーにも書かれることの少なくなってしまった日です。韓国ベトナム中国ではこの日を最も大事な日にしているとか。アジアの人をも視野に入れてある仁比さんが新たな気持ちで闘いを進めていかれるものと期待しています。お身体大事に。