○参考人(浜田寿美男君) 浜田です。

今日は刑訴法の改正ということで、通信傍受がお三方のテーマのようですけど、私は、先週行われました委員会での可視化の問題にむしろ焦点が当たりますので、少し議論が重なるところが少なくなるかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。

私は、法の人間でもなくて、どちらかというと一般の方たちに近い形で刑事事件の問題に関わってきました。専門は心理学です。

元々が、甲山事件という、一九七四年に起こりました、兵庫県で知的障害児の入所施設で二人の子供が行方不明になって、後に学園内で浄化槽で見付かったというこの事件で、当時職員をしていました、保母をしていました方が疑われて逮捕されるという中で、自白も出たんですけれども、証拠が十分じゃないということで一旦不起訴になった。ところが、亡くなったお子さんの親御さんが諦められないということで検察審査会にかけて、不起訴が不相当じゃないかということで改めて検察側の方で再捜査を行って、元々疑われたのが、知的障害の子供がその先生が連れていくところを見たというそういう目撃供述があって最初疑われ、一旦十分じゃないということで不起訴になったんですが、三年後開始されました再捜査では、同じく学園で住んでいました知的障害の子供たちに事情聴取をしたところ、私も見た、僕も見たということで更に三人の子供たちが目撃者として登場するということで、その子供たちの証言が果たして信用できるかどうかということで、私、元々は子供の心理学を専門にしておりましたので、知的障害の子供の目撃供述をどう見たらいいのかということで、刑事裁判に初めて関与することになりました。それが一九七八年、七四年の事件で七八年から裁判が始まりましたので。いろんな因縁がありまして、特別弁護人という形でこの裁判に弁護人の一人として関与することになりました。

以来四十年近く、弁護士さんとの付き合いの中でいろんな冤罪主張の事件に出会うことになって、外からは全然見えなかったんですが、中に入ってみますと、被疑者、被告人の自白の問題がすごく大きなテーマになっているということに改めて気付かされ、心理学の視点から、虚偽自白というのは一体どうして起こるのかということを私なりに勉強させていただきました。その中で、本当にたくさんの冤罪被害の方たちと出会い、また文献的にもいろんな形で調べていった結果として、世間の人たちが思う以上に虚偽自白は頻繁に起こっている、しかも、世間の人たちが思う形ではなくて予想外のところで虚偽自白が起こっているという現実を突き付けられました。

ということで、例えば刑事訴訟法の中では、今回の刑訴法の改正による可視化問題については、可視化によって取調べ室の中で行われている供述についての任意性をチェックするというのが本来の筋のようですけれども、その任意性のチェックということで、可視化が全面的になされなければ十分それが機能するのかどうかということをすごく懸念をしているわけです。

刑事訴訟法の中には、強制、拷問又は脅迫による自白、あるいは不当に長く抑留された、勾留された後の自白は任意性がないという形になっていますけれども、私が出会ってきた事件の多くは、形の上だけ見ますと刑訴法の上でのこの任意性チェックをクリアしているというふうに見えるものが多いんですね。つまり、一般の方たちは拷問とか暴力とかそういうものでやむなく自白してしまうんじゃないかというふうに思っている方が多い。これは、弁護士さんの中にもそういう方も多いし、裁判官もまたそういう形で考えられる方が多いと思うんですけれども、実際には、むしろ、もちろん言わせられるという点では一緒なんですけれども、自ら犯人として語らざるを得ない状況に心理的に追い込まれるという現実があるんですね。ですから、一見自発的に自分からしゃべっているように見えます。ですから、録音テープでその外形だけ捉えたときに、果たして一般の方たち、あるいは裁判官も含めて、これを任意性がないという形でチェックできるかどうかということについてすごく懸念を持っております。

実際にどういう形で、じゃ、虚偽自白が起こっているのかということですけれども、これを十五分という僅かな時間で語ることはほとんど不可能ですので、お手元に、これは警察学校で私がしゃべったときのレジュメなんですけれども、これをまた読んでいただいたらいいかと思うんですけれども。

無実の人が虚偽自白をする、どうしてそんなことになるのかということなんですけれども、任意性が一見あるかのように見えるような取調べ状況でも起こる。非常に簡単に言うと、今の日本の刑事取調べの基本的な形は謝罪追求型になっているんですね。ある事件が起こって、とんでもない事件だ、ひどいやつだということで一定の容疑があって取調べ室にやってきたときに、謝れというところから始まるケースが非常に多いように見えます。諸外国から日本の警察研究をしている研究もありますけれども、その中でも、日本の刑事取調べというのは謝罪追求型になっていないかと。

例えば足利事件の菅家さんという、これはDNA鑑定で再審が認められ、物証上無実だということが明らかになった方ですけれども、彼の自白なんかも、任意同行の一日目で落ちているわけですけれども、その中で、暴力的なことがというか、ちょっと肘鉄を食らうような形になったということはありましたけれども、基本的には、外から見ますと直接的な暴力はないし、ただ問題は、謝罪追求型ということを言いましたけれども、任意同行で連れていくときに、被害者の女の子の、四歳の女の子が被害者なんですけれども、写真を用意しておいて、それを見せて、これに謝れというところから始まっているわけです。

世間の常識でも、とんでもない事件を起こした犯人に対しては当然ながら憎しみが湧いてきますし、許されないという思いが付きまといますから、謝れという気持ち、捜査官の気持ちもよく分かるんですけれども、しかし、謝罪追求型ということは、実は有罪前提なんですね。有罪前提だから謝罪追求ができるわけで、捜査官の心理の中にしばしばその謝罪追求、有罪前提での謝罪追求に走りやすい。ですから、捜査官が分かっていて無実の人間を自白に追い込んでいるわけじゃなくて、ある意味で職務上の熱意で、あるいは善意でもって本人に謝罪を求めている。

有罪前提で迫りますとどういうことが起こるかというと、被疑者が幾ら弁明しても、有罪前提ですから聞いてくれないんですね。ほとんど聞く耳持たないという形で対応されることになる。それぐらいで落ちるのかと皆さん思われるかもしれませんけれども、朝から晩まで、やっただろう、やっていません、やっただろう、やっていませんが続いたときに、どれだけの無力感を味わうことになるのかということ、これは想像ではなかなか考えることが難しいんですが、それこそ、実際にそれを体験した人は、これはこういうことを体験した人にしか分からないということをしばしばおっしゃいます。

その中で、つまりそういう無力感で落ちるという、これは、それだけ聞いたら、そんなことでは普通の根性を持っているやつだったらそんなことはないだろうと思われるかもしれませんけれども、多くの冤罪事件でその無力感の中で落ちているということを知ってほしいと私は思っているわけです。

逆に言うと、真犯人の方が落ちにくい。何でかというと、真犯人がやっただろうと言われて否認している場合は、自分がうそで否認をしているということが分かっていますから、やっていないということを言って相手が納得しないのは当然なんですね。ですから、開き直って否認をしても相手が納得しないということで無力感を感じることがないわけです。

一般には、無実の人を落とすのはよほどのことがないと落ちないだろうと思っている。真犯人は反省の気持ちとかなんとかがあって落ちることがあるかもしれませんけれども、無実の人が落ちることはあるまいと思っていらっしゃる方たちにとっては非常に分かりにくいことかもしれませんけれども、しかし、実はその無力感でさえ人は落ちるんだということなんです。幾ら言っても聞いてくれないというその無力感で落ちるという、そのことをまず一つ知ってほしい。

しかも、落ちた後、私がやりましたと認めてしまった後は、当然、捜査官はますます犯人としての確信を深めますから、それじゃどうやったんだというふうに犯行のストーリーを語ることを求めることになります。もちろん、やっていない人間は分からないわけです。だから、分からないから分かりませんと言えるかというと、分かりませんと言うと、また否認するのかということに戻ります。また元のつらさに戻ることになってしまいます。したがって、分かりませんでは通らないということになります。そこでどうするかというと、結局、自分が犯人として振る舞う以外にないということになるんです。その中で、突き付けられた事件について自分だったらどうしただろうかということを自分の側から想像して語るということが起こるわけです。

一般に虚偽自白というのは、捜査官がストーリーを考えておいて、でっち上げてのみ込ませるみたいなイメージが強いので、犯行筋書を語らされてしまうというふうに思われるかもしれませんけど、実は、犯行を自分から考えて、自分がやったとしたらどうなっただろうかということを想像して自分の側から語るという側面があるんだということを知っていなければ、録音テープを聞いても任意性でチェックすることはできないと私は思うんですね。

今市の事件が前回の委員会の中で話題になっておりましたけれども、被疑者が身ぶり手ぶりで犯行の過程を語った、それを見て任意だ、しかも迫真性があるという形で有罪判決が出たわけですけど、非常に危ないと私は思うんですね。虚偽自白は、実は本人が引き受けて語らざるを得ない部分がある。実際にそういう形で捜査官が犯人だと思い、自分自身、被疑者本人は犯人だと振る舞わざるを得ないという中で、ある種の人間関係ができるんですね。これも非常に奇妙ですけれども、被疑者と捜査官との間で、犯人と振る舞う被疑者を犯人として処遇するという非常に奇妙な人間関係ができ上がってしまいます。

足利事件の菅家さんのケースなんかは典型的でしたけれども、そういう人間関係ができ上がったところで起訴されて、法廷に出てきたときも、自分の自白を取った捜査官が傍聴席に来ているんじゃないかという思いだけで、そのときに否認に転じることができなかったわけですね。彼の場合は一年余り法廷で自白を維持したわけです。

そういうことが現実の刑事事件の中で起こる。これは、彼に根性がないからとか彼自身の個性の問題みたいな形で言われることもありますけど、実はそうじゃなくて、誰でも同じ立場に置かれれば同じことが起こるんじゃないかと私は思いますし、虚偽自白が一体どういうものかということを十分に知っておかなければ任意性判断も信用性判断も正確にできないということを、私自身、この自白に付き合う中で痛感させられてきました。

その意味で、録音テープを取るということで一定程度、捜査の外部から見て何が起こっているかということを見ることができるようになる第一歩だという考え方はありますけれども、一方で、非常に危険だという部分を感じるんですね。少なくとも、身柄を取られて以降、つまり逮捕以降の取調べを可視化するということになっていますけど、現実の事件を見ますと、かなりが任意の段階で自白に落ちて、それから逮捕されているケースが多いんですね。

そういうものになりますと、もう言わば捜査官と被疑者との間で、おまえが犯人だ、私たちはおまえを今後の更生も含めて関係をつくって面倒を見てやるんだという中で、人間関係ができ上がってしまったところで録音テープが取られてしまったときに、それを誰が見抜くことができるのかということになる。したがって、それは逮捕以前の任意の段階も含めて、あるいは別件で逮捕されて起訴されて以降の形の上で任意になった段階も含めて可視化をしておかないと虚偽自白は防げないというふうに私自身思います。

これは、よく私自身は比喩で言っているんですけれども、虚偽自白を見抜こうと思えば虚偽自白がどういうものかを知っておかなきゃいかぬ。例えば、きらきら光る金属があったときに、そのきらきら光る金属が本物の金なのかどうかということを判別しようと思えば、本物の金がどういう物理的特性を持っていて、偽物のきらきら光る金属の中にどういうものがあるかということを正確に知っておかなければ本物の金とまがいものの金の区別ができないわけですね。それと同じように、自白があったときに、その自白が虚偽のものであるか、それとも本物の真犯人の自白であるのかということを判別するためには、虚偽自白がどういうものであるかを知っておかなきゃいけない。

私自身は、虚偽自白を曲がりなりにも四十年近く具体的な例を通して学ぶ中で本物の、本物の虚偽自白って変ですが、虚偽自白が一体どういうものかということについて一般の方たちが本当に知らない、そのことをしっかり認識してもらわないと可視化は怖いというふうに、部分的な可視化は怖い、例外を設けるような形のものは非常に怖いというふうに思っております。

言わば編集された形で目の前に登場するわけですね。その編集されたもので実際の実態を見抜けるかどうかということを私たちは慎重に判断しなきゃいけないと思いますし、是非とも、この可視化の問題に関しては、虚偽自白が一体どういう形で起こるのかを認識していただいた上で決定していただきたいと思います。

僅かな時間ですので十分なことはできません。お手元に資料を用意していますので、それをまた読んでいただく、あるいは文献も幾つか用意しておりますので是非読んでいただいて、認識を深めて判断に生かしていただけたら有り難いというふうに思っています。

どうもありがとうございました。

○委員長(魚住裕一郎君) ありがとうございました。

次に、渕野参考人にお願いいたします。渕野参考人。

○参考人(渕野貴生君) 立命館大学で刑事訴訟法を担当しております渕野でございます。

本日は、貴重な機会を与えていただき、感謝いたします。

時間に限りがございますので早速本題に入らせていただき、本日のテーマである通信傍受法を中心に、市民の基本的人権保障や被疑者、被告人の適正手続保障の観点から法案には重大な問題があるということについて所見を述べさせていただきます。

通信傍受に関し、法案の第一の問題点は、通信傍受対象犯罪が大幅に拡大されている点です。

現行の通信傍受法では、通信傍受の対象犯罪は、薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的殺人の四つのカテゴリーに一応限定されております。もちろん、現行法でもこの四つのカテゴリーを合わせますと対象犯罪は四十種類にも及び、ごく限定された範囲にとどまっているとは言い難いところもございますが、しかし、対象犯罪は辛うじて組織的犯罪及びその周辺の犯罪の範囲に枠付けられているという説明を許容し得る範囲にとどまっております。

ところが、法案では、現住建造物放火、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐関連犯罪、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、爆発物取締罰則関係、児童ポルノ関連犯罪にまで対象犯罪が拡大されており、一般刑法犯のかなりの領域が侵食されたと言っても過言ではありません。これに対しては、例えば詐欺罪とか窃盗罪について、行為態様を限定せずに通信傍受の対象とすると余りにも傍受の範囲が広がり過ぎるという批判がなされてきました。

そこで、法案では、この批判に応えて、当該犯罪があらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限るという要件を付加しています。しかし、この要件は、指揮命令系統の存在及び結合体の継続性を求めていないなどの点で、適用を限定する効果をほとんど持たないというふうに言わざるを得ません。

このように、法案では対象犯罪の範囲が一気に拡大しており、それだけプライバシー侵害の範囲が拡大することになります。しかも、対象となる犯罪には、詐欺や窃盗など必ずしも組織犯罪とは関わりのない、通常の市民が日常生活を送る中でうっかり関わってしまう可能性のある犯罪が含まれており、現行の通信傍受法と比べて飛躍的にプライバシー侵害の可能性が高まります。

通常の市民が日常生活を送る中でうっかり関わり合うということの意味を少し敷衍します。

この法案の下では、捜査機関から窃盗や詐欺の嫌疑が自分あるいは自分の知り合いに掛けられたら、自分の通信が傍受される可能性があるわけです。仮に私たち市民が、自分は窃盗や詐欺などの犯罪には絶対に関わらない、そういう犯罪は絶対に行わないと断言できたとしても、自分は窃盗や詐欺の嫌疑を絶対に掛けられないとは断言できないはずですし、ましてや、自分の電話の相手方である友人、知人が窃盗や詐欺の嫌疑を絶対に掛けられないとは絶対に言えないわけです。

そして、更に問題であるのは、市民の日常のプライバシーがこのように深刻に侵害されるにもかかわらず、法案では、犯罪に関連しない会話を傍受された人に対しては傍受した旨の通知がなされないことになっている点です。つまり、犯罪に関連しない会話を聞かれてしまった一般市民に対して不服申立て等の救済手段が全く整備されていない点が問題であるというふうに考えます。

この点、会話を聞かれてもその会話は事後の手続に使われないのだからよいではないかというふうに考える考え方もあるかもしれませんが、決してそうではありません。仮に家族や知人との親密な会話を誰かがひそかに盗み聞きして録音していたというときに、録音していた人がその会話を悪用しなければ権利侵害は生じないなどという理屈は到底成り立たないからです。聞かれた人にとっては、他人に聞かれたこと自体が不気味で気持ち悪いのであり、プライバシー侵害は聞かれた瞬間に既に完成しているのです。したがって、聞いただけだから権利救済の機会を与えなくてもよいということには絶対にならないように思われます。

このように、通信傍受という捜査手法は、元々市民のプライバシーを広く侵害する危険が大きい上に、さらに、傍受対象通信の特定が困難であるため令状主義によるコントロールが本来的に難しいという難点を抱えております。

捜索、差押えに当たって場所及び対象物を特定した令状の発付を受けなければならないことは憲法三十五条が要求するところです。通信傍受においては犯罪関連通信が差押対象物に当たりますので、傍受令状を発付する際には犯罪関連通信を特定しなければなりません。しかし、通信傍受の場合は、対象となる犯罪は令状審査の段階ではまだ行われておりませんので、その審査は、将来犯罪関連通信がなされる見込みがあるか否かという判断にならざるを得ません。その結果、必然的に特定性の審査は甘いものにならざるを得ないわけです。

これに対しては、組織犯罪で使われる携帯電話等では犯罪に関連しない通信が行われる可能性は低いから、回線を特定すれば無関係な日常会話が傍受される危険性は低いという説明もなされてきました。しかし、現実を見るとどうかといえば、現行の通信傍受法の下で、平均すると実に約八〇%の通信が、ヒット率が高かった平成二十七年度に限っても六五%の通信が令状発付の根拠となった犯罪にも関連しない、他の犯罪にも関連しない通信であったことが統計上明らかにされています。

法制審議会ではヒット率など問題ではないという議論もなされていましたが、とんでもないことであり、この数字が持つ意味は極めて重大です。なぜなら、傍受した会話の八〇%が本来であれば聞くことが許されなかった、聞くことに正当な理由がなかった日常会話であったことを意味するからです。もちろん、通常の捜索、差押えでも、令状審査が証拠物の存在する蓋然性という予測判断である以上、百発百中というわけにはいきません。しかし、八割もの会話が犯罪に関連しない会話であり、市民の正当なプライバシーが侵害されてしまっているという事実は、令状審査がきちんと機能していないのではないかという疑いを生じさせるのに十分であります。

このような問題点が明らかになっているにもかかわらず、そのことに対する検証を行うことなく対象犯罪を拡大するとすれば、それは、市民の日常生活の隅々まで捜査機関が入り込んでいってもよいのだと居直ることにほかならないように思います。

法案の第三の問題点は、通信傍受の合理化として通信事業者の常時立会いを不要とした点です。すなわち、立会いを不要とすることで通信傍受の運用は爆発的に拡大することが懸念されます。

確かに、現行の通信傍受法では、傍受期間中捜査官が通信事業者の施設に常駐しなければならず、立会人もその期間中常時立ち会うことが要求されるために、通信事業者が立会人を捻出することにも困難が伴い、結果的に、実体的要件がそろっても実務運用上傍受の実施までこぎ着ける数が少数にとどまらざるを得ないことは指摘されるとおりです。しかし、まさにそうだからこそ捜査機関による濫用的使用を効果的に防止することができてきたと言えます。

既に述べたとおり、元々、通信傍受は傍受対象会話の特定要求が緩くなりがちという性質上の難点を抱えています。その意味で、令状審査の実効性に疑問が持たれてきたところであります。つまり、通信傍受には、捜査機関の行き過ぎた活用を規範的にはなかなか効果的に縛り切れないという弱点があるわけです。現行通信傍受法は、常時立会いを要求することによって物理的な障壁を設けたことで通信傍受が有する性質上の弱点を補い、辛うじて捜査機関の暴走に歯止めを掛けることに成功してきたというふうに言えるかと思います。

一般的に言って、ある捜査手法について、要件を厳格に法律で定めるという規範面からのやり方だけでは実効的に権限濫用を防止できないという場合に、それと併せて物理的な障害を設けることによって権限行使を慎重にさせるというやり方を取ることは決して不合理ではありません。現行の通信傍受法で立会いの仕組みを国会が法に組み込んだのは一つの見識であったと考えます。多くの件数を実施できないからこそ、捜査機関は本当に必要な場合に限って令状請求をすることになり、その結果、他の捜査手段では解明できない場合という補充性要件が実効的に担保されるわけです。

立会い要件を外すことは、このような微妙なバランスの上に成り立っている現行の通信傍受の在り方を根本的に変容させることになります。傍受令状請求に向けたハードルは一気に下がり、傍受の日常化ともいうべき雪崩現象が起こることが強く危惧されます。

最後に、今回の法案全体を通じた問題点を二点指摘したいと思います。

第一に、今回の法案は、協議・合意制度や証人保護なども提案されております。そうすると、例えば、通信傍受を行って被疑者を特定し、傍受内容を示しながら他人の犯罪について情報提供することの協力を求め、そして他人の犯罪について供述をさせ、これを使って別の人物を裁判にかける。しかし、その際、協力者には証人保護の措置がとられるので、売られた他人は協力者の身元も分からないというようなことが起こり得ます。

このような手続の積み重なりは、無実の第三者を巻き込み、法廷での反対尋問権の行使を深刻に侵害し、冤罪を生み出す危険が極めて大きいと言わなければなりません。個々の制度を単独で評価するのではなく、法案全体の危険な性格をトータルに把握する必要があることを強調したいと思います。

第二に、今回の法案では、例えば取調べの可視化の例外事由を始め捜査機関の裁量に委ねられるところが非常に多い、このことの問題性を指摘したいと思います。

通信傍受の点でも、要件を満たす結合体の行う全ての窃盗に対して通信傍受を実施するわけではない、日常的な窃盗に適用されるわけではないと説明されています。しかし、刑事手続においては、捜査、訴追という国家の最もむき出しの暴力装置の発動を認めざるを得ないがゆえに、刑事手続法が行政当局による恣意的、濫用的な権限行使を招かないように、市民に対する不当な権限行使にならないように、立法府が法律によって権限行使を許す条件を厳格に限定し、かつ明確な枠付けをすることが求められているのです。それが適正手続保障の要請の真の意味であると言えます。適正に運用されるはずだという期待を掛けて捜査・訴追機関の裁量に任せるという考え方は、刑事手続法の立法の在り方として根本的に間違っていると言わなければなりません。

捜査機関は、権限を与えられれば、それを最大限使いたい集団です。それは、組織の属性としてむしろ当然の行動パターンです。通信傍受について、法律で拡大するけれども運用は厳格に行われることを期待するというのは、例えて言えば、子羊の群れの中にオオカミの群れを解き放った上で、オオカミに対して、食べてもいいけど三日に一匹だけにしてね、三日に一匹しか食べないでねとお願いするようなものです。刑事手続法の立法はこれでは駄目なのであって、餌やり係が厳格に三日に一匹しか与えないというルール、すなわち、一般化して言えば、捜査機関が濫用したくても濫用することができない制度にしなければ決して守られない、こういうふうに考えるべきかと思います。

以上、通信傍受を中心に法案に対する問題点を指摘してまいりましたけれども、今回の法案は、通信傍受のみならず、刑事訴訟法の基本原則に照らして看過できない重大な問題点を多く含んでおり、賛成することはできないということを結論として述べ、私の意見とさせていただきます。

御清聴ありがとうございました。

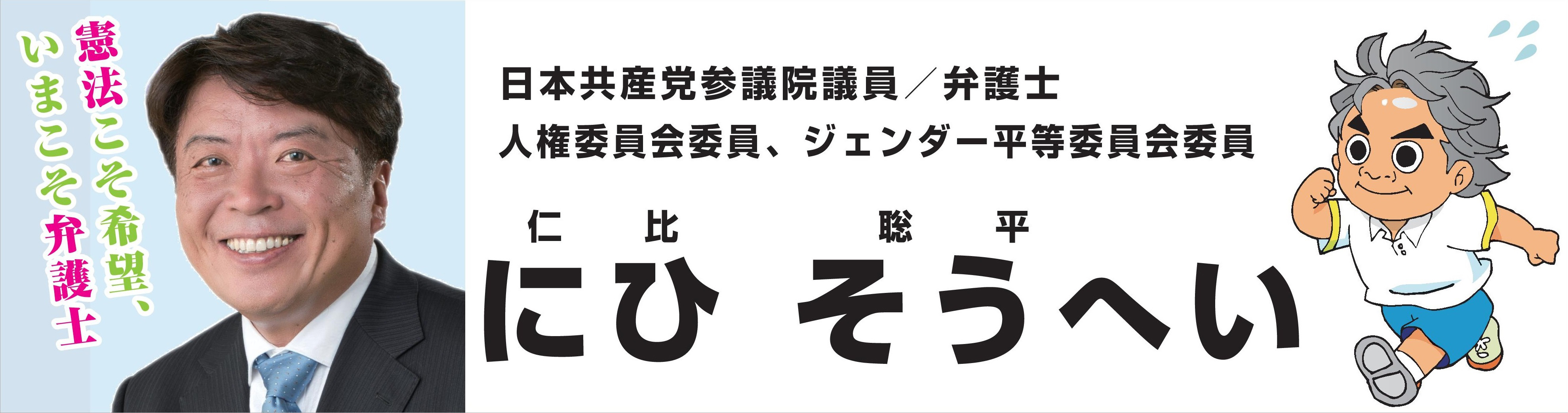

○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

今日は、四人の参考人の皆さん、本当にありがとうございました。

まず、浜田参考人にお尋ねをしたいと思うんですけれども、これまで、人はなぜ自白をするのか、それから、そのうその自白をどう見抜くのか、あるいは見抜けるのかと。

まだ先生のこれまでの長い経験と研究からすればほんの触りの部分だけなんですけれども、お話をいただいているところなんですけれども、ちょっと違った角度で、人はなぜうその自白やうその共犯者供述を信用してしまうのかということについて、先ほどお触れになりました足利事件の職業裁判官たちが、後にDNA鑑定によって明白なうその自白であったということが明らかになった供述を、詳細、迫真だといって、それを有罪立証の根拠にした。そして、多くの冤罪事件で、物的証拠が乏しい中で、事実上、うその自白が真犯人と被告人を結び付けるほぼ唯一の証拠になるという、そうした場面もあるわけですけれども、そうした極限の場合において判断者がうその自白を信用してしまうというか、あるいは乗りかかってしまうというか、そうした現象がなぜ起こってしまうのか、参考人の御意見がありましたらお聞かせください。

○参考人(浜田寿美男君) うそをなぜ見抜けないのかという話なんですけれども、普通は、うそはつかれる人間が相手のうそを暴こうとする、うそというのはつかれた人間が相手を暴こうとするというものだと一般には思われていますけど、虚偽自白というのは逆で、おまえがやったんじゃないかということで追及する、真犯人がうそで否認をしているとすれば、それを暴くというのはうそを暴くという形でぴったりはまるんですけど、虚偽自白は逆なんですね。おまえがやっただろう、おまえがやっただろうと言って、やっていません、やっていませんというのが、最後、とうとうやりましたと言うと、ああ、やっぱりおまえかということで、その後、犯行のストーリーを語って、妙なものが出てきても、それは間違ったんじゃないかという形でうそを支えるんですね。

うそは暴かれるものとして考えられていますけど、虚偽自白というのはついた途端に相手が支えてくれるんです。多少違うものが出てきても、ええ、そうかという形で問いただしたら、うそで言っているものですから、自分の方で、ああ、間違ったんだと思って直すという形になりますから。

うそは暴かれるものだというのが世間の常識ですけど、支えられるうそがあるということを余り知られていない。裁判官も真犯人にだまされたくはないと思っているんですけど、実は、虚偽自白をした人間がいれば、これだけの重罪事件で自白をするというのはよっぽどの、うそであることはまずないだろうからというところで、うそを支えてしまう一翼を担ってしまっている現実があるんじゃないかと思います。私も、まだ再審が果たされていない事件を幾つも重ねて分析せざるを得ない立場にいるんですけど、何でこれが見抜けなかったんだろうかということを本当につくづく思います。

だから、その虚偽自白というのが、先ほど言いましたように、本人が言わば犯人になって語らざるを得ない状況に置かれているんだということさえ分かれば、いろいろ間違ったことを言うわけですから、それが調査上も残っているわけですね。録音テープになれば、ましてまさにそれがはっきり残っていくわけですから。虚偽自白はこういうものだということを知っていれば見抜けるはず、知らないので見抜けないという現実があったんじゃないかと思います。

もう一つ言っておくと、九九・九%の有罪率という言われ方をされていますけど、もう少し今は下がってきたかもしれませんけれども、逆に言うと、裁判官から見ると、目の前に座る被告人のほとんどが有罪者なんですね、千件に一件ということですから。だから、裁判官をずっとやってきて、一生の間一度も無罪判決を書いたことのない人もいると私は思うんです。

ですから、まあ大体座ったら犯人だろうという目で見てしまうというところがやっぱり現実的にあるんじゃないかというふうに思います。その点でも、虚偽自白がなぜ起こるのか、これは例外的に起こるんじゃなくて、私の目から見ますと、ほとんど誰もが落ちてしまうんじゃないか、同じ状況の中に置かれたらという部分を裁判官が知ってさえいれば相当見抜けるはず、それを知らないというところが最大の原因だというふうに思っております。

○仁比聡平君 そうした中で、先生が虚偽自白を見抜く一つのポイントとしての無知の暴露などの部分も、取調べはしているんだけれども録音、録画をしない、完成された自白を中心にした取調べ官の裁量によっての録音、録画が行われて、そういう意味での部分録画が、しかも裁判において有罪を立証するための証拠、つまり、任意性の証拠ではなくて犯罪事実そのものを証明するための実質証拠として使われるということになると、裁判官や裁判員の判断を誤らせる危険性というのは極めて高いと思うんですけれども、参考人はどうお考えでしょう。

○参考人(浜田寿美男君) おっしゃるとおりだと思います。

これは繰り返しになりますけれども、無実の人が虚偽自白をするというのは、ただ言わされる、強引におまえ言えという形で言わされるというわけじゃなくて、犯人であるという立場を言わば演じざるを得なくなってしまう。それは外から見たら分からないわけですね、演じているのか、実際に真犯人で体験に基づいてしゃべっているのかが見えない。その中で、例えば裁判官は裁判官で、その場面を見ますと、自分からしゃべっているじゃないかというだけで信用性を取ってしまう危険性がありますので、その点で、録音テープ、録音、録画されますと余計にそのところは迫真性を持って見えてしまう。

苦しくて苦しくてやむなく自分で犯人で語っている人と真犯人が自分の記憶に基づいて語っていることを外から見て判別することは、僕は不可能だと思います。その意味では、プロセスを全部明らかにしなければ見抜けないというふうに思っております。

○仁比聡平君 完成された自白の供述録画だけ見て外から判断するのは不可能という参考人の発言は、指摘は極めて重いと思うんですね。

時間がありませんので、申し訳ない、渕野参考人に、そうした一部可視化と言われる部分についても重大な問題をはらむこの刑事訴訟法改悪案が全体としてどのように使われ得るのかということで、トータルに捉えた問題点把握の必要があるという点を先ほど最後の部分で指摘をされたんですけれども、もう少し、どんな問題があり得るのか、何が懸念されるのかという点について御説明いただいてよろしいでしょうか。

○参考人(渕野貴生君) 今回の法案の下では、次のようなことが実際に起こる可能性といいますか、そういうシミュレーションができるというふうに考えています。

警察が、ある集団が一定の犯罪を行おうとしているのではないかという疑いを持って、その組織を一網打尽にして、その主導者、首謀者を処罰しようという方針を立てます。警察は、この集団に対して通信傍受を行って関連する通信を傍受します。傍受の内容を解析して、通信の当事者を特定して、まずはXという人を被疑者で逮捕します。逮捕後はXに対して取調べを行いますけれども、この取調べは、窃盗とか詐欺であれば元々今回の可視化、録音、録画の対象ではありませんし、仮に録音、録画の対象犯罪であったとしても、これは事後に犯罪主導者の処罰を念頭に置いたものですので、例外規定、すなわち犯罪の性質、関係者の言動、構成員である団体の性格等の事情に照らして、Xの身体、財産に害を加え又は畏怖、困惑させるおそれがあるということで例外規定に当たるとして可視化せずに取調べが行われる。

この中で、Xに対して自白を迫るとともに、主導者の訴追への協力を迫ります。これが協議・合意制度につながっていくわけですけれども、協力を持ちかけられたXは、既にもう通信傍受された証拠があり、そのままでは自分が有罪になることが分かり切っておりますので、通常は協力を拒める立場にはないわけです。仮に協力を拒んだとしても、刑事免責によって、これも新しく設けられようとしている制度ですが、強制的に証言させることもできますので、ますます協力を拒むことは難しいということになります。

結局、Xは協議に応じて、そして、捜査機関が元々狙っているYという捜査機関が首謀者だというふうに考えている人物の名前を恐らく捜査機関から指示されて言うことに。実際は、Yはその犯罪には関わっていないかもしれない、無実の人を巻き込んでいるかもしれないんだけれども、そういう協議、合意を成立させる。そして今度は、Yの裁判になったらXが証人として申請されるわけですけれども、証人に対する報復のおそれがあるということで、検察官はXの氏名や住所をY及びYの弁護人に開示しないということができるわけです。これも新しい制度ですね。

結局、Yの側は、Xの組織内での人間関係であるとかXのYに対する人間的な感情とかいった、そういう周辺的な情報を十分に収集できないまま、防御の手掛かりを失ったままに反対尋問をせざるを得ないということになりはしないか。

こういうふうな法案のそれぞれの制度の組合せが行われることによって被告人の防御権、適正手続保障が非常に大きく損なわれるのではないかということを懸念をいたします。

○仁比聡平君 今のような改定案の使われ方というのは、これはあり得ると私も思うんですけれども、しかも、その一つ一つが捜査官の裁量的判断によって行われるということによって、先ほど浜田参考人が指摘をされた、うその自白を支えてしまう冤罪を生み出す刑事裁判の構造が更に強化される危険というのがありはしないのかと。それは、本来、うそを暴くことによって真実を発見するということが刑事裁判の目的であるとするならば、それに反するものになりはしないかという懸念があるのですが、渕野参考人はいかがでしょうか。

○参考人(渕野貴生君) おっしゃるとおりだと思います。

元々、先ほどのシミュレーションで一部御紹介をしました協議・合意制度というのは、協議・合意制度がない現在の共犯者同士の自白においても、共犯者が自分の罪を軽くしたくて無関係の第三者を巻き込むという引っ張り込みの危険が指摘をされているわけです。これが、協議・合意制度が通信傍受等と組み合わされて導入されますと、言わば正式の制度として用いられるようになるわけですので、引っ張り込みの危険というのはますます大きくなるかと思います。

というのは、協議、合意では協議に応ずれば恩典が得られるわけですから、引っ張り込みをした後、自分の協力した供述内容を死守しなければいけないということになります。そうでなければ恩典が剥奪されますし、さらには虚偽供述で処罰されるということになりますから、うその第三者を売る供述、これが虚偽の供述なわけですけれども、この虚偽の供述を非常に固めてしまう、そういう危険性を持っているというふうに考えます。

○仁比聡平君 浜田参考人に、今の渕野先生のお話を踏まえて一点、通信傍受によってプライベートな情報、これが犯罪に関連しない情報であることが多いんですけれども、何にせよプライベートな情報、誰にも知られていないはずの情報というのが取調べ官によって示されるということがうその自白なり、あるいはうその共犯者供述なりということを引き起こしていく危険というのも私はあると思うんですけれども、浜田参考人、いかがですか。

○参考人(浜田寿美男君) 現実にそういうケース、もちろん法改正以前ですけれども、私のところに相談に来るケースでもそういうものがあって、非常に危ないというふうに思っております。

○仁比聡平君 そうした中で、通信傍受の要件に関わって川出参考人、それから西村参考人にお尋ねをしたいと思うんですが、これまでも議論ありましたけれども、川出参考人のおっしゃるのは、つまり組織性の要件の問題なんですが、これは、法文によっては特殊な組織犯罪、つまり、特殊詐欺と言われる振り込め詐欺とか、それから組織窃盗、あるいは暴力団の引き起こす組織的な犯罪、これをこれまでの対象四種ではなく、例えば放火などにも広げるという、ターゲットがそこにあるんだというお話はよく分かるんです。そのターゲットがそこにある犯罪に法文上限定されますということなんでしょうか、それとも、そうではなく運用でそうなるはずであるということなんでしょうか。

○参考人(川出敏裕君) 組織性の要件を満たすものについては、想定されているような組織犯罪になるだろうということですね。

ですから、運用上とおっしゃるのは、それは、捜査機関側として通信傍受令状を請求するものはそういうものに運用上限定されるだろうということであれば、それはそうだろうと思います。

○仁比聡平君 先ほど来の川出参考人と西村参考人のお話でいうと、つまり、捜査側の令状請求、それから補充性の要件の判断も含めた令状審査、つまり裁判官の判断ということによってそれは認められないだろうというお話があっているので、それはつまり運用上の問題なのかなと思うんですよね。

といいますのは、その組織性の要件について政府は、複数犯、つまり二人以上の共謀があれば足るという旨の答弁を繰り返していまして、これは、詐欺でいうと詐欺の共謀があるというにとどまる話なんですね。一般的に共犯行為が行われるときの共謀があると言っていることと大して変わらないと私は思うんですけれども、それ以上の組織性の要件というのの限定はないわけです、政府答弁では。

ですから、法案の法文上でいいますと、川出参考人や西村参考人が指摘をしておられる組織犯罪以外の窃盗あるいは詐欺などの共謀の嫌疑が掛けられる場合もこれは含まれる、法文上は含まれるけれども捜査機関はそのような運用はしないであろうという理解でしょうか、川出参考人。

○参考人(川出敏裕君) 数人共謀の要件にプラスして、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体というのが出ていますので、単に共謀があるという意味での共同正犯の場合とは違うわけですね。それにプラスされた要件があると。

それが典型的な暴力団とか本当のもっと大規模な組織犯罪だけにこれで限定されるかと言われれば、それはそうではないので、そこはおっしゃるように、実際の運用のところである程度限定されていくだろうと、そういうことになるんじゃないでしょうか。

○仁比聡平君 川出参考人が論文でもお書きになっているとおり、組織的犯罪処罰法の定義とは全く違う規定になっているわけです。

先ほどの御答弁の、あらかじめ、結合体の、ここの部分の意味ですね。人数は二人以上であれば含まれるというふうに政府は言っているんですけれども、そのあらかじめと結合体ということはどう解釈されるということでしょうか。

○参考人(川出敏裕君) 結合体というのは結合体なんですが、あらかじめというのは、例えばその場で示し合わせてある現場で共謀するような形ではないわけですよね。あらかじめまさに話をして役割を、あらかじめ定められたですから、済みません、役割の分担というのがあらかじめ定められているわけですよね。

その場で、その現場で何か示し合わせてやるという、そういう問題ではなくて、事前にこの役割分担というのが定められているということによって単なる共謀ということとは違うということだと思います。

○仁比聡平君 西村参考人に、私も、かつて闇金や日掛けに拉致された多重債務被害者や家族を自分の車で救出に行くというような闘いをやっていまして、この撲滅を願う西村参考人のお気持ち、すごくよく分かるんですけれども、その上で、今の要件について大変厳格であるというふうに先ほどお話しになったんですけれども、私は厳格だとは思えないんですが、ちょっと改めて伺います。

○参考人(西村幸三君) 弁護士会でももちろん様々な議論がされ、反対だ、これは広過ぎるという意見もございましたし、そうおっしゃる先生方の御意見を私は正面から間違いだと申し上げるつもりはございません。

ただ、例えば組犯法レベルの要求をすれば、団体がはっきり特定されるまでは、裏に隠れた首謀者、首魁者がどういうものかが特定されなければ通信傍受はできないんだ、決定的な関与の証拠をつかみに行けないんだということであれば、やはり逃げ得を許してしまうというわけです。

要件について、通信傍受法改正案の第三条では、要は、今回新設される、追加される罰条については、「当該罪に当たる行為が、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限る。」と。これは、数人の中に二人も含むというふうになっておりますけれども、例えば児童買春あるいは人身売買などにおきまして、例えば売春なりしている女性の、あるいは人身売買としてさせられている女性の携帯電話で、実際客が電話してくるその首謀者というか紹介する男の携帯電話、これが特定されているというときに、二人だけじゃ足らない、通信傍受してはいけないと、これはいかがなものなんだろうというふうに私は思います。

人身売買問題については、国際的には、日本は通信傍受含めいろんな対策を怠っているとかなり厳しく指弾されている。日本は売春天国、児童ポルノ天国だと言わんばかりの言われ方をされています。大変恥ずかしいことだと考えております。

その中で、通信傍受の要件を……

○委員長(魚住裕一郎君) 時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いします。

○参考人(西村幸三君) はい、済みません。

通信傍受の要件を考えるに当たりまして、今回の要件はかなりバランスの取れたものではないかと考えております。

○仁比聡平君 よく議論していきたいと思います。

終わります。

- 投稿タグ

- 憲法・人権